bougnoule (depuis 1890) – Définition avec Bob, dictionnaire d'argot

Révisé le 2025-04-29 20:01 | Discuter

Commençons par le principal : il s'agit d'afficher la vedette et la définition dans un bloc lisible et proprement encadré. On n'oubliera pas d'ajouter, si elles existent, les variantes de la vedette, la catégorie grammaticale et la date de première attestation.

la définition

bougnoule ⟦ Bougnoule ; bougnoul ; bougnioul ; □ train bougnoul ⟧ #1890 #nom, adjectif

■ (hist.) Africain, Noir ; ■ (hist.) Indochinois (Vietnamien, Laotien) ; (Indochine) ; ■ (moderne, éventuellement hostile)tout ce qui est indigène en Afrique du Nord ; Arabe, Maghrébin (Algérien, Marocain, Tunisien) ; langue arabe ; ■ (par ext.) troupier en tant que corvéable (marins, Brest) ; □ à Brest, le chemin de fer départemental qui sert surtout aux paysans de l'arrondissement

Passons ensuite aux connexions avec d'autres pages de la famille de Bob. Nous indiquons d'abord la fréquence dans un joli rouge, puis les liens vers les pages d'index, de synonymie, d'usage, de morphologie, de famille, equecétéra, equecétéra. En général, on n'a pas toutes ces informations. On ajoute aussi des images si on a ça sous le coude.

- fréquence :

031 - index : Bougnoule

- synonyme : Arabe, Africain, asiatique

- usage : races et nationalités

- famille : bougnoule

- langue : Wolof

- registre ancien : 7

- registre actuel : 7

Si qu'on a des citations, on envoie toute la sauce, avec la source, la date, et tout le bataclan, faut pas lésiner. Si rien ne s'affiche dessous, c'est qu'il n'y avait pas de munitions et qu'on n'a pas voulu tromper l'client avec des citations bidonnées à coup d'IA.

les citations

- 1960. Du mouron pour les petits oiseaux

Les bougnouls de garde devant la caserne ont juste le temps de tourner la tête pour le voir passer ⊕ - 1955. La nuit de Saint-Germain-des-Prés (Les nouveaux mystères de Paris, 6e arrondissement)

je le tiens pour sale foutu bougnoule ⊕ - 1994. La guerre des gusses

même que Nonosse […] il s'est mis à gueuler que « le peuple français y ferait jamais la guerre au peuple bougnoule ». ⊕ - 1994. La guerre des gusses

–À poil ! qu'il t'a dit, le capitaine. Fissa ! […] –C'est du bougnoule, tu dois comprendre ! Fissa ! ⊕ - 2005. Entretien réalisé par Gaby Castaing le 4 janvier 2005, dans Les récits de vie de policiers

Si on avait le malheur d'attraper un « bougnoule »… systématiquement il prenait une trempe, si on attrapait un jeune, s'il avait des cheveux longs, systématiquement il prenait une trempe… ⊕ - 1998. Section Bordel

Contremaître plâtrier dans le civil, Douadi était un homme de la ville, qui méprisait les « fellah », les « ploucs ». Son injure favorite à leur égard était le mot « bougnoul », qu'il prononçait d'ailleurs « binioul ». ⊕ - 2004. Une guerre au couteau. Algérie 1960-1962, un appelé pied-noir témoigne

Il [appelé musulman] était sensible à toute parole plus ou moins raciste et volontiers querelleur avec les « Métros » qui employaient le mot « bougnoule » à tout bout de champ. ⊕ - 1936. Hajde Prilep. Journal d'un poilu d'Orient

c'est là qu'étaient les batteries d'artillerie qu'on ravitaillait pour l'attaque du 3. –Ils ont bien manqué de nous foutre à l'eau, ce jour-là. –Les artilleurs débouchaient à zéro. On voyait sauter les bougniouls en l'air. –Tu parles d'une boucherie. ⊕ - 1977. Faut pas rire avec les barbares

R.A.S. Tout va bien à la section, mais il n'en est pas de même pour le reste du bataillon. Il y avait du vent et c'est la compagnie vietnamienne qui a enregistré le plus de casse. Fatal. Les bougnouls sont plus petits, plus légers ⊕ - 1977. Faut pas rire avec les barbares

Ici [au Vietnam], on se bat contre les bougnouls, quoi. ⊕ - 1979. Chouf ! Ils ont laissé leurs 20 ans en Algérie. Aujourd'hui ils parlent.

Et la cantonade de rigoler : les bougnouls ? Tous des pédés ! ⊕ - 1979. Chouf ! Ils ont laissé leurs 20 ans en Algérie. Aujourd'hui ils parlent.

Ne va pas dans les quartiers où il y a des bougnouls, ils ont toujours un rasoir dans la poche pour égorger ! ⊕ - 1958. Rage blanche

tu disais à propos de Khoung et de Oanh ? –Ils jouent aux patrons depuis que tu n'es plus là. […] Deux pouilleux de « bougnouls » ? ⊕

De plus en plus fort, on affiche ci-dessous, quand la connaît (21% des notices en juillet 2025), la date de première attestion. C'est une information de haute valeur, qui a coûté de la sueur et des larmes et que vous ne retrouverez pas chez les concurrents. Avec la source s'il-vous-plaît ! et le nom de son modeste inventeur ! Dans un écrin bien fait pour la mettre en valeur.

les dates

bougnoule existe depuis 1890 ; c'est la plus ancienne date relevée à notre connaissance.

●● Tête à corvées, mar. et inf. col., 1890 ; adj., péj., qui convient à des populations ou à des individus peu évolués, Train bougnoul, train départemental qui sert aux paysans léonards, pop., Brest, 1910 (DHAF) ●● Celui qui fait les corvées, 1890 ; train bougnoule, Brest, 1911 ; (en Afrique) « nègre », Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 (TLFi) ●● (au Soudan), Vous ririez de voir nos repas au poste. Le maître d'hôtel nègre, dès qu'on est assis, crie à haute voix le menu en écorchant le nom de tous les plats. Et, chaque fois, on rit. Il en faut peu pour amuser des exilés comme nous ! Quand ce bon bougnoul, tout congestionné par son travail de mnémotechnie, termine en aboyant […], Madame Paul Bonnetain, Une Française au Soudan, 1894 (Agilulfe88)

→ Tous les mots de 1890

❤️ Ici, c'est le moment psychologique, il faut actionner la générosité des visiteurs.

« Mes z'amis, si vous connaissez une date ancienne, proche des origines, ne la gardez pas pour vous en Suisse et partagez-la plutôt dans la page de discussion, sans oublier d'indiquer la source exacte. Elle sera vérifiée et intégrée à la notice sous votre signature, et vous aussi deviendrez un petit héros de l'histoire du lexique français. »

Je vous confie le secret des dieux. Pour dater le vocabulaire, perso, je secoue continuellement cette liste de pages jusqu'à ce qu'il en sorte quelque chose :

⧉ GL ⧉ Gallica ⧉ MDZ ⧉ Argoji ⧉ Hathi ⧉ Archive ⧉ ULB.

Hoho, non, on n'en a pas fini avec les dates. C'est un sujet trop important. Ici, dessous, c'est un petit graphique en barres qui prétend indiquer quand le mot a été enregistré. L'échelle horizontale, ce sont les années. La barre rouge verticale, c'est une attestation (ou plusieurs). Ça ne marche pas trop mal et c'est encore une exclu de Bob. J'ai ajouté le lien vers Google Ngram pour facilier les comparaisons.

graph (comparer : Ngram)

Ouf !!

C'était long, ou court. Ça dépend des notices. Il y en a qui sont très riches, et d'autres, la majorité, qui sont vraiment comme des miskines. Mais c'est normal. Bon. On peut dire que la définition à proprement parler elle est terminée et on peut s'en jeter un. Mais ne tardez pas, ce qui suit n'est pas là pour décorer. C'est utile aussi. D'abord, on liste les sources utilisées par Bob pour cette notice car rien n'est inventé, on a les noms.

les sources

- 1919. Le poilu tel qu'il se parle (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1936. Hajde Prilep. Journal d'un poilu d'Orient (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1946. Le Gorille fouettait comme un rat… (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1953. Dictionnaire d'argot, dans Touchez pas au Grisbi ! (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1954. Lexique d'argot, dans Razzia sur la chnouf (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1955. La nuit de Saint-Germain-des-Prés (Les nouveaux mystères de Paris, 6e arrondissement) (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1958. Rage blanche (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1960. Du mouron pour les petits oiseaux (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1963. Les perles de Vénus (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1964. 18 mois perdus ? (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1968. Les barjots (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1969. Perdus dans le djebel (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1977. Faut pas rire avec les barbares (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1978. L'établi (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1979. Chouf ! Ils ont laissé leurs 20 ans en Algérie. Aujourd'hui ils parlent. (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1979. Le désert de l'Iguane (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1981. L'argot tel qu'on le parle (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1982. Le lapin de lune (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1983. Le soleil qui s'éteint (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1984. Boulevard des allongés (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1989. Képas (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1989. Les sales blagues de l'écho (2) (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1994. La guerre des gusses (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1995. Les pieds-bleus (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1997. La cité (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 1998. Section Bordel (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 2004. Une guerre au couteau. Algérie 1960-1962, un appelé pied-noir témoigne (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 2005. Entretien réalisé par Gaby Castaing le 4 janvier 2005, dans Les récits de vie de policiers (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 2007. La gigue des cailleras (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 2011. Dans la peau d'un maton (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

- 2019. Le troisième indic (FR | CIT | DAT | REG | SIM)

Ensuite, on affiche les contributions des copains, quand elles existent (quelques milliers, presque toutes par RolandDeL 👏). En général, j'ai repris dans la définition la substantifique moelle des discussions.

les discussions

(prolonger la discussion)

bonjour,

on peut lire dans un livre écrit en 1894 par Mme Paul Bonnetain "Une Française au Soudan : sur la route de Tombouctou, du Sénégal au Niger, 1892-94" : “Le maître d’hôtel nègre […] crie à haute voix le menu en écorchant le nom de tous les plats […]. Quand ce bon bougnoul, congestionné par son travail de mnémotechnie termine en aboyant : […]."

Ce qui, pour moi, élimine l'origine de 14-18 et la contraction de "bouteille de gnole" et sa déformation exotique. 01.09.2020 –Agilulfe88

Bonjour. Pour Agilulfe88, trois réponses.

1) Ravi d'avoir "de la compagnie" dans cette rubrique Discussion !

2) Le livre de Mme Paul Bonnetain a été numérisé par Google : Voici le passage cité.

3) J'ignore d'où vient l'étymologie fantaisiste "bouteille de gnôle". On trouve l'étymologie (wolof) chez Esnault (Le Poilu tel qu'il se parle, 1919). Haut de la page 98. Le 21 septembre 2022, Roland de L.

Ayé. On arrive à la fin finale. Parfois j'ai collecté des informations concernant l'étymologie et c'est juste dessous qu'elles devraient se trouver ; et parfois aussi, j'ai recopié les parties utiles du TLFi, de la BHVF ou du Littré. Pas à la main ! Avec CTRL+C et CTRL+V.

l'étymologie et le TLFi

- Du wolof bou-gnoul « noir ». (GR)

- Terme couramment utilisé dans l'armée d'Algérie pour désigner les Algériens de souche ; cette qualification a pris un sens péjoratif. Ce mot était inconnu en Algérie avant 1954. Peut-être est-il venu d'Indochine ou d'Afrique noire. (Angelelli2004)

- « Les grandes rasades d’alcool galvanisaient les ardeurs des poilus basanés qui gueulaient dans un mauvais français: "Abou Gnoul" (Apporte la Gnole), à l'origine de l'appellation argotique de "bougnoule". » (goo.gl/vjYlZ7)

- Empr. à la lang. ouolof (Sénégal) bou-gnoul « noir » désignant le Noir, le négrillon, déjà terme d'injure pour désigner l'indigène frotté de français. (TLFi)

BOUGNOUL, OULE, subst. masc.

Arg., péj.

A.− Nègre ou métis :

1. Il n'osait pas entrer le sauvage. Un des commis indigène l'invitait pourtant : « Viens bougnoule ! Viens voir ici ! Nous y a pas bouffer sauvage ! » (...) Ce noir n'avait encore, semblait-il, jamais vu de boutique, ni de blancs peut-être. Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932, p. 172.

2. ... le grand vice des nanas, c'est de se maquer avec les bougnouls... A. Simonin, Le Petit Simonin illustré, 1957, p. 56.

B.− P. ext. [Dans le lang. des Européens] Nord-Africain indigène :

3. Si (...) la droite française manœuvrée par le fascisme algérien, ne barrait pas la route au leader M.R.P. (M. Pflimlin), il mesurerait ce qu'a d'irréductible la résolution de ces « désespérés » qui ont pris les armes pour n'être plus jamais les ratons et les bougnoules de personne. Mauriac, Le Nouveau Bloc-notes, 1961, p. 54.

Rem. Attesté dans Lar. encyclop. Suppl. 1968 et Rob. Suppl. 1970.

PRONONC. ET ORTH. : [buɳul]. Lar. encyclop. Suppl. 1968 écrit bougnoule. Rob. Suppl. 1970 admet bougnoul, bougnoule ou bounioul.

ÉTYMOL. ET HIST. − 1890 fam. et péj. « individu corvéable » (Jargon de la mar. et de l'infanterie coloniale d'apr. Esn. Poilu) ; 1911 train bougnoul, expression relevée à Brest pour désigner un train servant surtout aux paysans, aux « indigènes » du département (ibid.) ; 1932 « nègre », supra ex. 1. Empr. à la lang. ouolof (Sénégal) bou-gnoul « noir » désignant le Noir, le négrillon, déjà terme d'injure pour désigner l'indigène frotté de français ; v. Ch. Monteil dans Esn. Poilu (tlfi:bougnoule)

- Au sens de troupier : marins, 1918 et Brest, 1890, 1898 ; les Bougnouls sont, au témoignage de certains marins et coloniaux, tous les Sauvages ; selon d'autres, ce sont seulement une tribu de l'Afrique nord-ouest ; un marin spécifie que ce sont les Kroumanes du cap des Palmes et que ce nom a une extension plus grande ; un Martiniquais dit que la population civile de la Martinique nomme Bougnoul les noirs, les métis, les hommes du pays. Étymologie : en wolof (Sénégal), bou-gnoul, le Noir, khalèl bou-gnoul, Négrillon ; « pour l'indigène frotté de français c'est une injure proche de sale nègre » (Ch. Monteil). (Esnault1919)

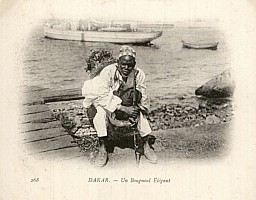

- 19766_dakar_bougnoul_elegant_campagne_dugay_trouain.jpg Δ ... 140,817 bytes ... 2019-10-05 01:33