P'tit prof a écrit:Est-ce que la 1re personne sg de l'indicatif présent est *cantao ?

Oui.

Seulement deux voyelles en présence se contractent pour n'en faire qu'une seul, d'où canto, avec o long.

Tu conviendras que la fusion de deux voyelles en une aboutit, par définition, à une voyelle — pas deux.

L'aboutissement étant o et non a, la forme dont nous parlons est canto.

C'est-à-dire ni canta ni *cantao.

Alors relis-toi car tu affirmes le contraire de ce que tu prétends.

Et n'hésite pas à produire une attestation de *cantao, même si le sujet n'est ni le latin ni le russe ni l'allemand mais les langues romanes.

P'tit prof a écrit:Est-ce le paradigme du subjonctif présent : *cantaem, *cantaes, *cantaet, *cantaemus, *cantaetis, *cantaent ?

Oui encore.

Là, c'est un peu plus compliqué, car on s'explique mal ce e long. Pour Meillet et Vendryes :

Peut-être l'e long y représente-t-il un ancien suffixe d'optatif : soit *ama-ye- devenu ame-.

On s'explique mal ?...

J'ai un immense respect pour l'œuvre de Meillet et Vendryes. Et aussi pour leur probité intellectuelle.

Mais, vois-tu, l'astérisque à gauche de la forme indique une supputation.

Tu n'as donc pas avancé d'un iota.

P'tit prof a écrit:La majeure et la mineure étant fausses toutes deux, la conclusion l'est également :

Donc le radical de cantare c'est cant et pas *canta.

La démarche qui consiste à truquer les faits pour les mettre au service du raisonnement n'est pas très scientifique... Ta consonne pivot, tu la chercheras ailleurs, mais pas dans le latin.

Je te retourne le compliment, mon cher.

Tu n'as strictement rien démontré, ni rien démonté d'ailleurs.

Au vu de toutes les grammaires latines, le radical de cantare est cant avec t pour pivot radical.

R A P P E L

indicatif présent actif 1re pers. sg

canto amo

indicatif présent passif 1re pers. sg

cantor amor

subjonctif présent actif

cantemus amemus

cantetis ametis

cantent ament

cantet amet

cantem amem

cantes ames

subjonctif présent passif

cantemur amemur

cantemini amemini

cantentur amentur

cantetur ametur

canter amer

canteris ameris

éponymie a écrit:Effectivement dans cet ouvrage (Gramatica de l'occitan gascon contemporanèu), c'est cantèm / cantètz

ICI, on trouve -om / -otz pour les désinences du IIIe groupe en Béarnais. Et je ne réussis pas à retrouver cette page qui me donnait cantom / cantotz. Je vous jure que je l'ai vu.

On te croit.

Si la page que tu ne retrouves plus affichait un a en italique, il se peut que ton moteur l'ait retenue pour une recherche avec o sans italique.

Ça peut arriver.

Ceci dit, om et otz sont bien les marques de l'allocutif pluriel PS des verbes béarnais en -er.

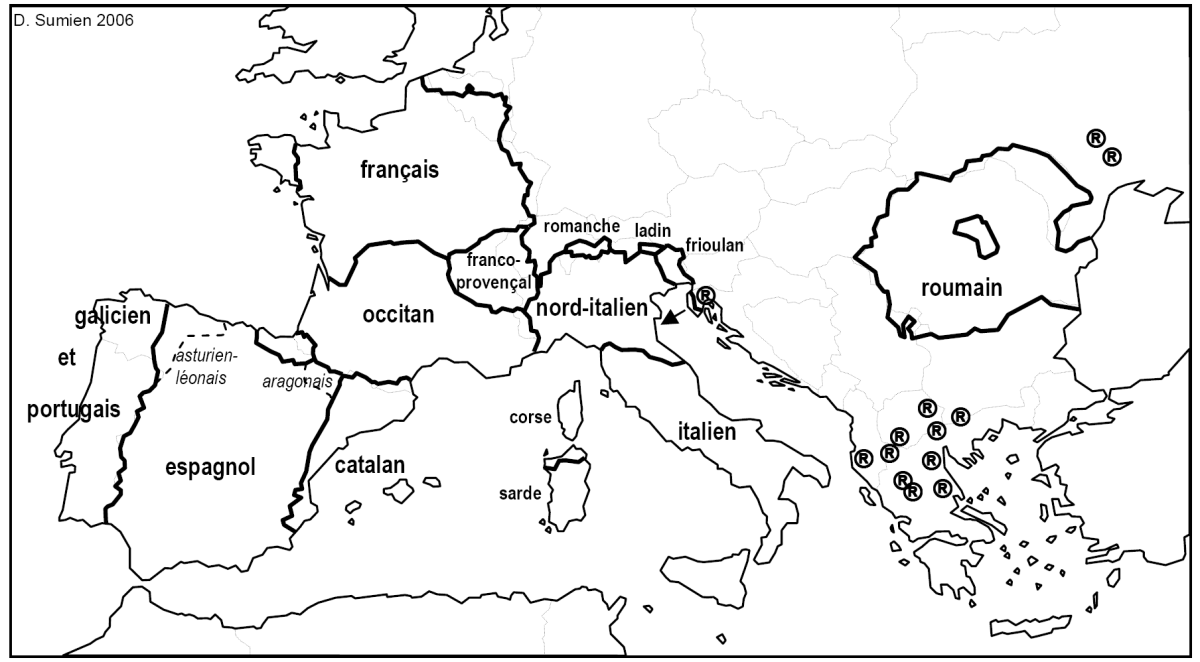

éponymie a écrit:Et se dessine une bizarre géographie : un axe Catalogne, Languedoc, Limousin au nord et Provence à l'Est sabre dans les langues qui ne veulent pas du -r- intermédiaire. Il faudrait voir ce qui se passe dans les dialectes romans le long des reliefs alpins, pour voir si et comment il y a continuité du -r- jusqu'en Roumanie.

Voilà, tu viens d'aborder le cœur du problème.

L'allocutif pluriel du PS est soumis à une variation, complexe mais schématisable.

Ladite variation frappe tout particulièrement la zone d'Oc, mais pas seulement.

Avant d'aller plus loin, une précision.

Ce que j'appelle pivot radical dans chanter, chantèrent et chantassions, c'est, s'il existe, le consonantisme final du radical : t.

Le radical prépivot étant chan.

De la même façon, le pivot flexif dans chanter, chantèrent et chantassions, c'est respectivement : rien, r et ss.

La graphie ssi de chantassions correspond à la forme vocale sj, soit un renforcement du pivot flexif — une sorte de surpivot flexif.

Le pivot radical peut lui aussi être renforcé : chantiez → surpivot radical : tj.

La flexion postpivot est ons = ɔ̃ dans chantassions. C'est ez = e dans chantiez.

En méridional, la flexion postpivot est ent = ə dans chantèrent.

Toujours chantèrent, pas de flexion postpivot en septentrional : le pivot flexif est en queue de syllabe finale tonique.

éponymie a écrit:Mais j'ai trouvé dans le wikipédia anglais ceci :

Auvergnat : cantem / cantetz

La variété des formes occitanes de PS est hallucinante.

Comme il s'agit d'un vaste bassin linguistique extrêmement morcelé (c'est un idiome voisin, le français / francitan et non une langue d'Oc, qui fait fonction de vernaculaire commun dominant), la variation est à son comble.

La variété est présente jusque dans certains sous-ensembles de l'aire d'Oc.

Il est possible qu'on retrouve une diversité comparable dans les groupes non-Oc pourvu qu'on aille chercher la poussière sous le tapis.

Rien que pour l'auvergnat, j'ai trouvé quatre paradigmes.

Le pivot flexif peut être rhotique et s'écrire r. Ou bien être taucique et s'écrire t.

Un paradigme taucique.

taucisme à toutes les personnes grammaticales

chantètem chantètetz allocutif pluriel

chantèt chantèton délocutif

chantète chantètes allocutif singulier

Pivot flexif taucique universel au PS → taucisme plérotrope.

Un paradigme rhotique.

rhotisme au délocutif pluriel et à l'allocutif

cantèran cantèras allocutif pluriel

cantèt cantèron délocutif

cantère cantèré allocutif singulier

Pivot flexif rhotique excluant le seul délocutif singulier → rhotisme mérotrope.

On pourra voir l'allure (rhotisme ou consonantisme autre) du pivot flexif au gré des langues romanes.

Ainsi que la distribution dudit pivot flexif (plérotropie, mérotropie) suivant les personnes grammaticales.

Ça demande un peu de boulot mais c'est faisable.

Pour fixer les choses, le PS du français et l'ancien français réclament un pivot flexif rhotique limité au délocutif pluriel.

Rhotisme mérotrope.

Pareil pour l'occitan médiéval écrit.

À quoi s'ajoutent le castillan, le portugais et l'italien.

Le roumain affiche un PS rhotique mérotrope — hémitrope plus exactement.

La partition entre formes rhotiques de PS et formes non rhotiques de PS épouse la catégorie du nombre.

Au PS, le rhotisme du pivot flexif est donc numéral dans cette langue.

Le vivaro-alpin et le piémontais se distinguent par un rhotisme plérotrope (intégral).

Et ainsi de suite.